-

"L'Europe de crise en crise de 1929 à 1939 jusqu'à la guerre", une conférence de Robert Fries (partie 2)

Seconde partie

Le Royaume-Uni :

Le Royaume-Uni a les yeux tournés vers son Empire. Sa défense est primordiale. Quant à l’opinion publique :

Elle est foncièrement pacifique [1]. Elle est favorable au désarmement coordonné de tous et se repose sur la Sociétés des Nations pour régler les conflits.

Elle ne comprend pas bien le souci de la France de disposer d’une frontière sûre (démilitarisation de la rive gauche du Rhin) et de limiter la puissance de son grand voisin. Sur ce plan, les revendications de l’Allemagne lui paraissent souvent légitimes.

Elle est foncièrement anti bolchévique et hostile à tout rapprochement avec l’URSS.

A cet égard une Allemagne forte au centre de l’Europe peut servir de bouclier contre des incursions soviétiques. L’arrivée au pouvoir du Front populaire en France – mai 1936 – précédée par l’arrivée un gouvernement socialiste en Espagne n’a fait que raviver l’attirance de bien des Britanniques pour l’Allemagne.

Pendant longtemps l’Italie de Mussolini jouit d’un préjugé très favorable, chez Churchill notamment.

Vis-à-vis de la France, les sentiments sont mitigés.

Ce sont d’abord des alliés et des amis. Mais il y a aussi des rivalités coloniales au Moyen Orient et en Afrique.

Par ailleurs l’Allemagne est un partenaire commercial de premier plan qu’il faut ménager.

L’armée est constituée de soldats de métier.

Elle est très occupée à maintenir l’ordre colonial en Inde et au Moyen-Orient.

La nécessité d’engager des dépenses importantes pour moderniser les forces armées et notamment créer une aviation de guerre n’apparait que tardivement (1936-1937) comme une évidence.

La succession de George V mort le 20/01/1936...

et l’abdication d’Edouard VIII (11/12/1936)

mobilisent totalement la classe politique pendant l’année 1936, c'est-à-dire le début de la Guerre d’Espagne.

Pour le Royaume-Uni, le mot d’ordre est "apaisement" (appeasement). Les conflits seront réglés par la négociation.

L’Italie.

Le pays est entre les mains de Mussolini.

Le Fascisme semble donner des résultats : l’ordre a été rétabli, le pays connait un réel développement économique.

Le Fascisme apparait comme un régime autoritaire qui semble conciliable avec les Droits de l’homme.

Mussolini a l’image d’un chef d’Etat fréquentable ; pour certains c’est un modèle ; à tout le moins jusqu’aux exactions commises durant la guerre d’Ethiopie.

L’Italie, on l’a dit, n’est pas satisfaite du traité de Versailles.

Il faut donc le corriger.

Elle se placera donc volontiers à côté des pays européens qui partagent ce sentiment, notamment les pays du centre de l’Europe.

Comme beaucoup de dictateurs, Mussolini veut redonner à l’Italie sa grandeur passée.

C’est une façon de faire rêver la population qui le soutient.

Il saura mobiliser les insatisfactions nées du Traité de Versailles au service de sa politique de prestige.

D’où des visées expansionnistes centrée sur l’Europe danubienne, les Balkans, la Méditerranée et l’Afrique du Nord.

La conquête brutale de l’Abyssinie en 1935 placera le régime italien sur le banc des accusés de la Société des Nations.

Des sanctions économiques, plus décoratives qu’efficaces, éloignera définitivement Mussolini des démocraties libérales.

En revanche ces mêmes sanctions rapprocheront l’Italie de l’Allemagne, toutes deux hostiles à la SDN.

Ensuite la faiblesse des démocraties face à la brutalité d’Hitler et la Guerre d’Espagne scelleront l’alliance entre le Reich et l’Italie mussolinienne [2].

L’URSS.

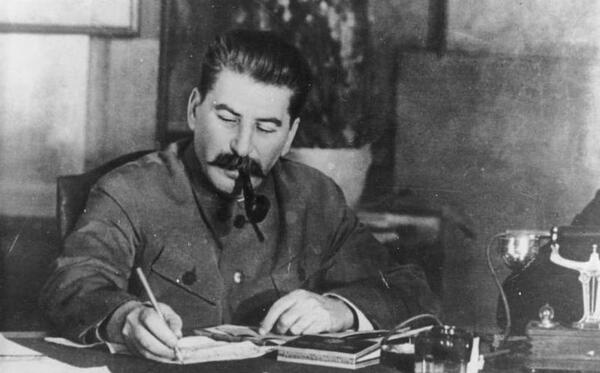

L’URSS est dominée par Staline qui veut faire de son pays une grande nation industrielle.

Toutes les forces susceptibles de lui résister sont systématiquement éliminées.

Ce sont les purges qui frappent les cadres du parti – concurrents possibles – les milieux intellectuels, mais aussi l’armée qui en 1939 manquera d’officiers.

C’est aussi les plans quinquennaux à partir de 1928 qui ont transformé le pays au prix d’immenses souffrances.

Au plan international, le Komintern, l’organe qui dirige les partis communistes étrangers interdit tout alliance entre ces partis nationaux et les partis bourgeois, fussent-ils socialistes.

A partir d’août 1935, le Komintern change de politique et recommande à ses « administrés » de s’allier aux partis antifascistes.

C’est un changement fondamental qui explique l’appui de Moscou aux Républicains espagnols.

Mais dans les dictatures, les voltes-faces sont toujours possibles !

[1]En 1935 un sondage est réalisé en Grande-Bretagne par la SDN. 92% des personnes interrogées sont favorables à un désarmement général ; 93% souhaitent l’interdiction du commerce des armes.

[2]Ier novembre 1936 : signature de « l’Axe Berlin-Rome » destiné à lutter contre le bolchévisme. Le Front Populaire en France et la Guerre civile en Espagne en formaient la toile de fond. Suivi par la signature du pacte d’Acier le 22 mai 1939 qui est une alliance offensive et défensive. L’Italie se met à la remorque du Reich.

-

Commentaires

en Bourgogne